Newsletter – März 2025

29. März 2025

Newsletter – Mai 2025

24. Mai 2025Newsletter - April 2025

„Nein!“ ist Deine persönliche Schutzhülle

Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie sich auch schon mal darüber geärgert, dass Sie „Ja“ gesagt haben, obwohl Sie viel lieber „Nein!“ gesagt hätten? Haben Sie sich Dinge aufhalsen lassen, die Sie sich nicht hätten aufhalsen lassen sollen? Falls ja: Herzlich willkommen im Club!

Der Großteil der Menschheit dürfte wohl aus Clubmitgliedern bestehen. Denn es ist kein Zufall, dass Menschen oft „Ja!“ sagen, obwohl sie lieber „Nein!“ sagen sollten. Das hat viele Gründe. Die meisten davon sind zwar schlechtere Gründe, als wir glauben. Das ändert aber nichts daran, dass uns das Neinsagen tatsächlich sehr schwer fällt.

In dieser und der nächsten Ausgabe wollen wir uns ansehen, warum das Neinsagen so schwierig ist. Vor allem sehen wir uns aber an, was man dagegen tun kann. Denn ein „Nein!“ zum richtigen Zeitpunkt ist eine unverzichtbare Schutzhülle für ein gutes Leben.

Schön, dass Sie auch im April wieder dabei sind!

Ihr Prof. Dr. Stefan Winter

Ihr Dr. Robin Matz

Die Ursachen der Last

Nein zu sagen, scheint eine Last zu sein, die wir oft nicht stemmen können. Aber warum ist das so? Warum fällt es uns so viel leichter „Ja!“ zu sagen, obwohl wir im eigenen Interesse lieber „Nein!“ sagen sollten?

Nun, ein möglicher Grund könnte in unserer evolutorischen Vergangenheit liegen. In der Menschheitsgeschichte haben wir zunächst in kleinen Gruppen gelebt, in denen jeder jeden kannte.

Sich gegenseitig zu helfen, war überlebenswichtig. Wenn man anderen half, konnte man sich umgekehrt darauf verlassen, auch selbst Hilfe zu bekommen. Geben und Nehmen waren ausgeglichen. Das Prinzip des Zusammenlebens war ein klares „Eine Hand wäscht die andere!“

Hilfsbereitschaft wurde nicht systematisch ausgebeutet. Diese Bedingungen sind heute andere. Wir leben nicht mehr in kleinen Gruppen, die sozialen Bindungen sind in der Anzahl mehr geworden, die Intensität der Bindungen dürfte aber abgenommen haben. Die Gefahr, auf Mitmenschen zu treffen, die einen ausnutzen wollen, ist heute vermutlich sehr viel größer. Sollten unsere Gehirne tatsächlich noch eine Grundeinstellung zum Jasagen und Helfen mit in die Neuzeit gebracht haben, sind wir heute viel gefährdeter als vor 100.000 Jahren.

Ein zweiter Grund für das leichtere Jasagen dürfte in unserer Kindheitsentwicklung liegen. Wie Daniel Gilbert schreibt, glauben kleine Kinder zunächst alles, was man ihnen erzählt.

Wenn man kleinen Kindern erzählt, dass demnächst ein Weihnachtsmann kommt und Geschenke bringt, dann glauben sie das halt. Die Fähigkeiten zu Zweifel und Skepsis, und damit auch die Fähigkeit zum Neinsagen, entwickeln sich Daniel Gilbert zu Folge erst viel später in der Kindheit. Wir kommen also alle aus einer Kindheit, in der wir sehr viel weniger „Nein“-Training als „Ja“-Training bekommen haben.

In ihrem Aufsatz „Warum Menschen „Ja“ sagen“ kommen Eric Knowles und Christopher Condon zu einer Aussage, die man sehr ernst nehmen sollte: „Das Jasagen ist oft ein intellektueller Kurzschluss“.

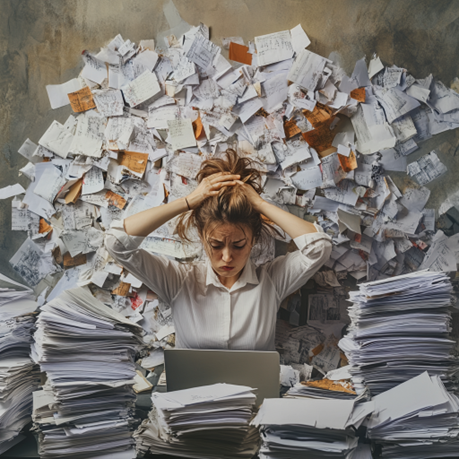

Wow! Wenn wir „Ja“ sagen, dann tun wir das oft, weil uns direkt davor die intellektuellen Sicherungen durchgebrannt sind. Jasagen ist also oft genug einfach nur eine unüberlegte Spinnerei. Dazu passt perfekt der ergänzende Befund der Autoren, dass wir umso eher „Ja“ sagen, je mehr wir abgelenkt sind. Die gleiche Wirkung zeigt sich unter Stress, wie Daniel Gilbert schreibt. Wenn sowohl Ablenkung und Stress unsere Tendenz zum unreflektierten Jasagen erhöhen, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass das Neinsagen für unsere Gehirne schwieriger ist. Das wird man vermutlich nicht völlig abstellen können. Aber völlig ausgeliefert sind wir auch nicht!

Quellen:

Knowles, E. S., & Condon, C. A. (1999). Why people say“yes“: A dual-process theory of acquiescence. Journal of Personality and Social Psychology, 77(2), 379-386.

Gilbert, D. T. (1991). How mental systems believe. American psychologist, 46(2), 107-119.

Bescheidenheit und Dankbarkeit

Tja, Bescheidenheit und Dankbarkeit. An sich vielleicht keine schlechten Eigenschaften von Menschen. Beide werden aber dann zum Problem, wenn man es übertreibt. Das ist zumindest die These von Anne MacGuire. Sie schreibt, dass viele Menschen gleich an zwei Wahrnehmungsverzerrungen leiden, was sie anfällig dafür macht, ein Helfersyndrom zu entwickeln.

Anne schreibt, dass es eine Bescheidenheitsverzerrung gibt: Wir unterschätzen den Wert der Hilfe, die wir anderen leisten. Das zeigt sich z.B. darin, dass wir kaum gewillt sind, Dank anzunehmen. Den tun wir dann ab mit „Kein Problem“, „Hab ich doch gern getan“ oder ähnlichen Floskeln. Damit verniedlichen wir, was wir selbst als wertvolle Hilfe für andere leisten. Anne schreibt weiter, dass es zusätzlich eine Dankbarkeitsverzerrung gibt: Wir überschätzen den Wert der Hilfe, die wir von anderen bekommen. Wir haben viel zu schnell das Gefühl, dass wir vor Dankbarkeit auf die Knie fallen müssten.

Nimmt man beide Verzerrungen zusammen, ist es kein Wunder, dass wir uns ständig verpflichtet fühlen, anderen bei allem zu helfen. Denn klar, wenn das, was wir geben, nichts wert ist und das, was wir bekommen, extrem wertvoll ist, dann stehen wir natürlich ständig in der Schuld der anderen. Wie Anne McGuire uns mitgibt, beruht dieses Verpflichtungsgefühl aber eben nur auf den beiden angesprochenen Wahrnehmungsverzerrungen und nicht auf der Realität.

Jerry Burger und seine Koautoren geben uns dazu gleich noch eine Warnung mit auf den Weg. Sie führen aus, dass wir eher bereit sind, anderen zu helfen, wenn wir diese Menschen mögen oder wir Ähnlichkeiten dieser Menschen mit uns selbst bemerken. Die Warnung: Die Betonung von Ähnlichkeiten kann in Gesprächen manipulativ eingesetzt werden, um die Hilfsbereitschaft des Gesprächspartners zu erhöhen. Das können Sie natürlich in zwei Richtungen lesen: Sie könnten a) mehr auf der Hut vor Verbrüderungsversuchen sein oder b) selbst Verbrüderungsversuche unternehmen, um leichter Hilfe zu kriegen.

Quellen:

McGuire, A. M. (2003). “It was nothing”—Extending evolutionary models of altruism by two social cognitive biases in judgments of the costs and benefits of helping. Social Cognition, 21(5), 363-394.

Burger, J. M. et al. (2001). The effect of fleeting attraction on compliance to requests. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(12), 1578-1586.

Selbstbeobachtung!

Wenn Sie mit Ihrem Neinsagen in Zukunft konstruktiver umgehen wollen, dann könnten wir Ihnen hier eine Reihe von Tipps geben. Das Problem dabei: Wenn das Jasagen so tief in uns verankert ist, dann nützen Tipps vermutlich eher weniger. Wir schlagen Ihnen daher erstmal einen anderen Weg vor, nämlich den Weg der Selbstbeobachtung.

Die Selbstbeobachtung hat in praktisch allen funktionierenden Verhaltensänderungsstrategien -von achtsamkeitsbasierten Methoden bis hin zur Psychoanalyse- ihren festen und unverzichtbaren Platz. Bei der Selbstbeobachtung geht es darum, die Perspektive eines neugierigen Wissenschaftlers einzunehmen, der beobachtet und registriert. Der aber nicht verurteilt!

Für diesen Weg der Selbstbeobachtung möchten wir Ihnen eine Reihe von Leitfragen an die Hand geben, anhand derer Sie erstmal eine Bestandsaufnahme machen können. Denn wo Sie ihre persönlichen „Nein!!“-Stoppschilder aufstellen, können nur Sie entscheiden.

Wie also sieht es mit Ihrem „Nein!“-Verhalten aus? Wie sehen die Emotionen aus, die Ihr „Ja!“ und Ihr „Nein!“ begleiten? Wo stehen Ihre Nein-Schilder und wo sollten sie stehen? Hier also unsere Vorschläge für den Start Ihrer Selbstbeobachtung:

Frage 1: Wie oft habe ich in den letzten vier Wochen „Ja“ gesagt, obwohl ich eigentlich „Nein“ hätte sagen wollen?

Frage 2: Habe ich in der Vergangenheit Dinge getan, die mir geschadet oder mich überfordert haben, weil ich nicht „Nein“ gesagt habe? Was war das, was ich getan habe, und inwieweit hat es mir geschadet?

Frage 3: Welche Gefühle habe ich, wenn ich eine Bitte ablehne? (z. B. Schuld, Angst, Erleichterung?)

Frage 4: Habe ich Angst vor negativen Konsequenzen, wenn ich “Nein“ sage? Welche Konsequenzen befürchte ich in welchen Situationen? (z.B. Ablehnung, Konflikte, schlechtes Image, Schuldgefühle)

Frage 5: Unterscheide ich zwischen einer Bitte und einer Erwartung oder erlebe ich jede Bitte immer auch als eine Art von Befehl an mich?

Wenn Sie diesen Fragen auf den Grund gegangen sind, dann haben Sie ein erstes Fundament für eine Veränderung gelegt. Für eine Veränderung, die auf Selbstbeobachtung und Selbstanalyse beruht! In der nächsten Ausgabe geht es dann weiter, wenn Sie mögen. Heben Sie ihre Antworten bis dahin gut auf, die werden Sie noch brauchen!

In der nächsten Ausgabe…

Im Mai setzen wir uns weiter mit dem „Nein!“-Sagen auseinander. Dort finden Sie zusätzliche Vorschläge, um Ihre persönliche Selbstbeobachtung und Selbstanalyse zu vervollständigen. Wir werden aber auch diskutieren, warum Sie auch im Interesse der Bittsteller selbst öfter mal Nein sagen sollten. Wir werden auf einen Fachaufsatz eingehen, der doch glatt behauptet, dass das gezielte „Nein“ sogar unbedingt notwendig ist, um die eigene Karriere zu schützen. Und wir werden berichten, dass noch immer Frauen im Beruf öfter als Männer gebeten werden, karrierehinderliche Aufgaben zu übernehmen. Es bleibt also noch so einiges zu tun. Das Konzept einer Schutzhülle ist also auch im Mai von größter Relevanz.

Sprachhinweis / Vollständiger Haftungsausschluss / Provisionshinweis

Wir verwenden aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung in der Regel das generische Maskulinum, gemeint sind damit immer Angehöriger aller Geschlechter.

Die Inhalte unserer Newsletter und unserer Internetseiten dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Beratungsleistung dar und ersetzen keine medizinische, psychologische oder anderweitig ggf. notwendige professionelle Beratung, Betreuung oder Therapie. Wir stellen sämtliche Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung. Wir übernehmen allerdings keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Angemessenheit oder Risikolosigkeit der von uns bereitgestellten Informationen. Ebenso schließen wir jegliche Haftung für die Folgen der Nutzung der von uns zur Verfügung gestellten Informationen aus. Unsere Empfehlungen ersetzen keine Arztbesuche, psychologische Betreuung oder anderweitige professionelle Hilfe bei medizinischen, psychologischen oder anderweitigen Problemen. Sie sollten die Informationen in unserem Newsletter und auf unseren Internetseiten nicht zur Selbstdiagnose verwenden oder aufgrund der Informationen auf medizinische, psychologische oder anderweitige professionelle Beratung oder Betreuung verzichten. Suchen Sie stets professionellen Rat, bevor Sie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, oder sonstige Substanzen außerhalb gewöhnlicher Lebensmittel zu sich nehmen. Lassen Sie sich sportärztlich untersuchen, bevor Sie größere, ungewohnte körperliche Belastungen auf sich nehmen. Mit der Nutzung unserer Internetseiten und/oder dem Abonnement unserer Newsletter erklären Sie ausdrücklich, dass Sie keinerlei Haftungsansprüche gegen uns geltend machen werden.

Wenn wir über Produkte berichten und auf Händlerseiten verlinken, kann es sein, dass wir für einen eventuellen Kauf eine Provision erhalten. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Wir bemühen uns vielmehr, Rabatte für unsere Leserinnen und Leser zu verhandeln, wo immer das möglich ist. Wir berichten nur über solche Produkte, die wir selbst sorgfältig bewertet haben oder über die wir aus glaubwürdigen Quellen positive Bewertungen vorliegen haben.